はじめに

こんにちは。M2の萩原亜依です。

2025年9月10~12日に開催されたKES2025にて発表を行いましたので、遅くなってしまいましたが報告をさせていただきます。

この内容は、私がB3の頃にHCI201で発表した内容と、瀬崎くんがHCS2023で発表した内容を合体させて整理し、英語化したものです。

研究背景

教育現場においても、当たり前のようにデジタルデバイスが用いられる世の中になってきましたね。

デジタルデバイスが広く用いられるようになった今、学習者の周りにはさまざまな文字形状が存在しています。

先生が作る電子資料では、先生によってさまざまなフォントが用いられます。また、教科書や参考書、先生の手書き文字や友達の手書き文字など… これまで以上に多種多様な文字形状を目にするようになりました。そこで我々は、どのような文字形状が学習において効果的であるか?について研究してきました。

これまでに、読みにくい文字で書かれた内容は覚えやすいという「非流暢性効果」に着目し、特徴記憶実験でその効果を明らかにしてきました。しかし、学習においては記憶だけではなく、理解も重要です。

本研究は「文字形状と理解」に着目し、手書き文字やフォントの文字形状による違いが理解度に及ぼす影響について調査したものになります。

実験と結果

本研究では、MSゴシック・MS明朝・2種類の手書き文字の計4種類の文字形状を用いました。

また、日本の就活でよく用いられるSPIの長文読解の正答率を用いて理解度を測定しました。

我々は、理解においても記憶と同様の学習効果があると考え「読みにくい文字で提示された場合に読解問題の成績が上昇する」という仮説のもとに実験を行いました。

しかし、結果として仮説は支持されませんでした。

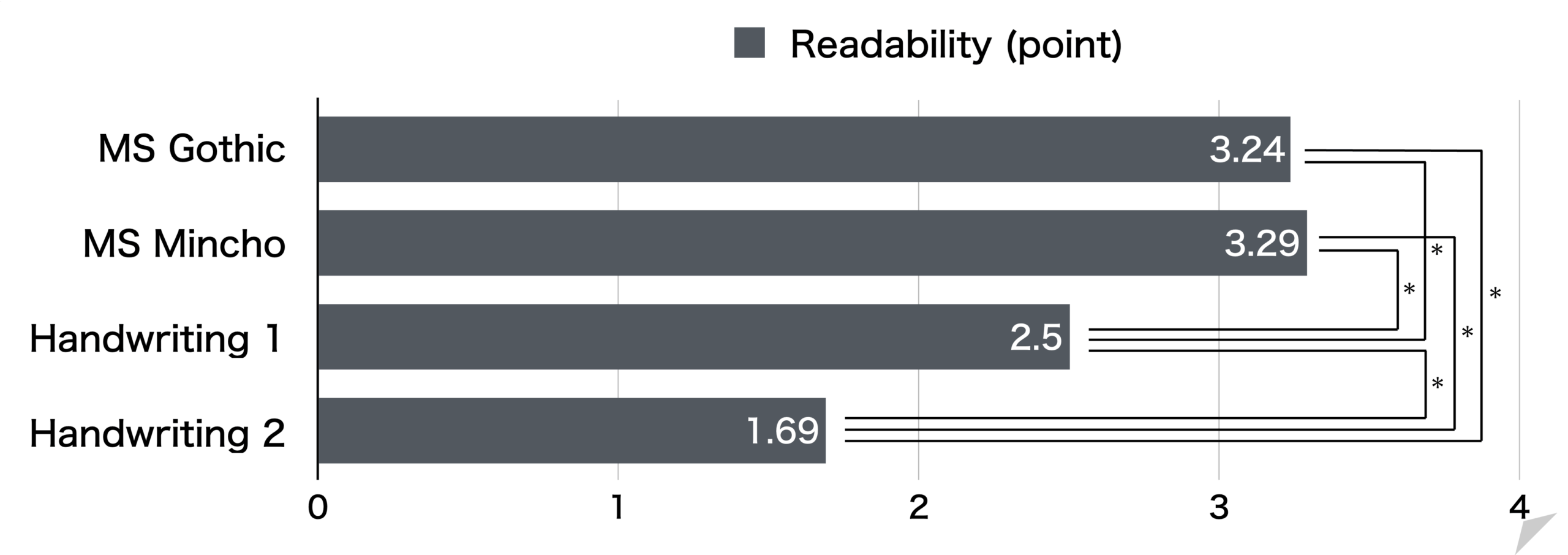

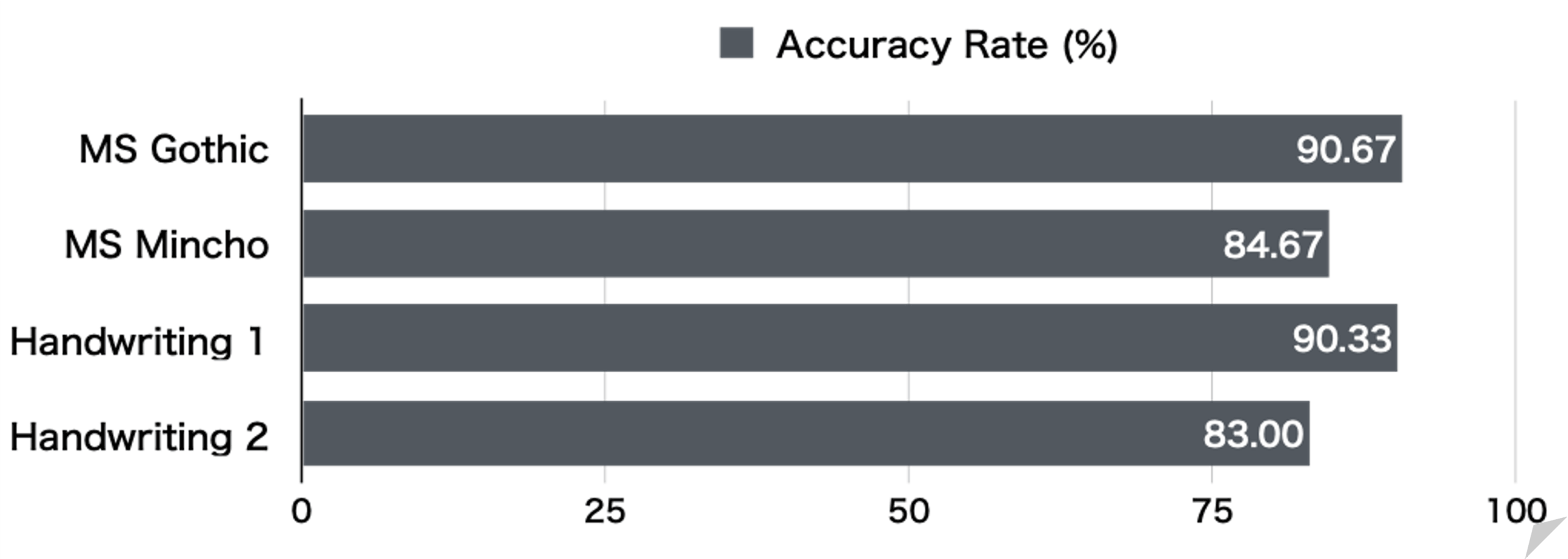

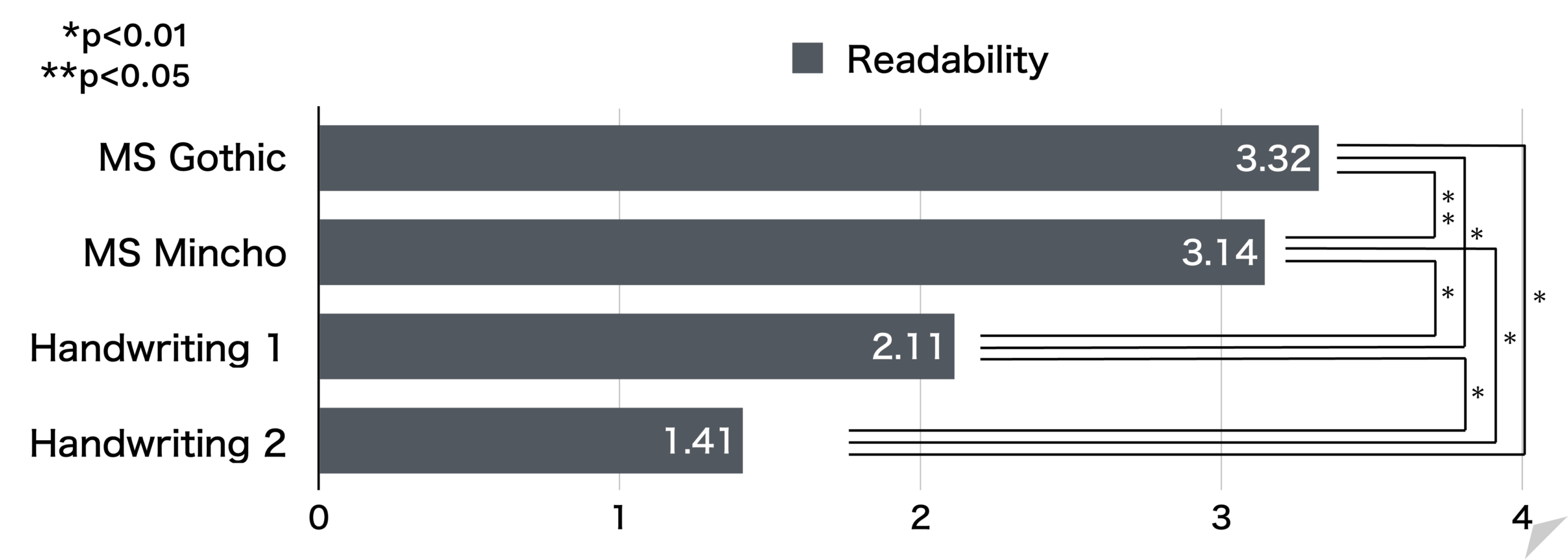

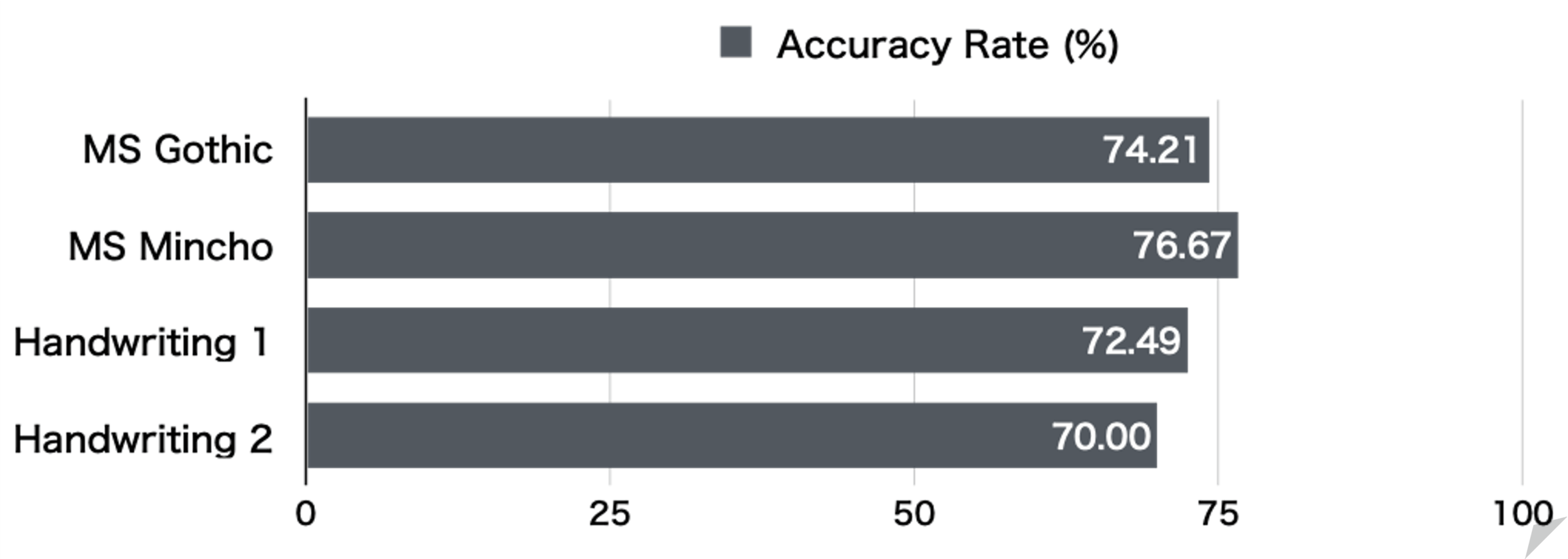

上の図が各文字形状の読みやすさ、下の図が読解問題の正答率を表しています。

読みやすさでは有意差が見られる一方、読解問題の正答率には差がないという結果が得られました。

こちらも、文字形状の読みやすさでは有意差がみられたものの、読解問題の正答率には差が見られませんでした。

ここで、文字形状の評価ごとに問題を群分けし、読みやすい群と読みにくい群の平均正答率を算出しました。

アナログ実験

読みやすい群:89.0%、読みにくい群:84.3%

デジタル実験

読みやすい群:76.4%、読みにくい群:68.6%

このように、有意差はないものの、読みやすい文字で提示された場合にやや正答率が高くなる結果となりました。

回答時間についても分析したところ、読みやすい文字であればあるほど回答にかける時間が長くなる傾向があることが明らかになりました。

これは直感的な結果だと思います。皆さんも読みにくい文字で長い文章を提示されたら、じっくり読もうという気が失せてしまうような気がするのではないでしょうか。

今回は長文読解で実験したため、文章量の多さから認知負荷が高くなり過ぎてしまったことが考えられます。そのため、今後は算数のひっかけ問題のような、短い文章の場合は非流暢性効果と同様な結果が得られるのか調査したいと考えています。

発表スライドと論文情報

感想

初めての英語発表で緊張していたのですが、Session Chairの山西先生や聴講してくださった皆様のおかげで、非常にアットホームで議論が活発に行われる環境で発表することができました。

特に質疑の際には、私の研究について私以外の人同士が議論し始めるという、今までに経験したことのない体験ができました。興味を持ってくれたことを非常に嬉しく思います。

また、学会の前日には万博にも行くことができました。

この写真はバーラト(インド)パビリオンのご飯屋さんで買った「パニプリ」です。あんまり日本で食べられていないものを食べようという気持ちと、パニプリの語感の可愛さに惹かれて買ってみました。豆ポテトパクチーをこの丸の中に入れて、スパイスの効いたスープを中に入れて食べるみたいです。

万博は行ったことも行く予定もなかったので、誘ってくれたさりちゃんには感謝しかないです。ありがとう!

最後になりますが、KESの関係者の皆様、中村先生、研究室のみんなに感謝申し上げます。

萩原亜依