はじめに

こんにちは。中村研究室M2の小林です。

2025年11月14日~15日に開催された第77回EC研究発表会にて発表を行いましたのでその報告をさせていただきます。

研究概要

色はデザインの印象を決める要素であり,その選択にこだわる人は多いです.ここで,デジタル上で色を選択できる色選択インタフェースには,選ぼとした色と実際に塗られる色の印象が異なってしまうという場合があります.

たとえば,黒いパレット上で選んだ色を白いキャンバス上に塗ると思ったより色が暗かった,ということがあります.

こうした問題に着目し,これまで色選択インタフェースの錯視が色選択に及ぼす影響を検証してきました.

その結果,「周辺にある色により,色の見かけの明るさが変わる」「色の表示面積が小さいほど周辺色に影響されやすい」という2つのことが明らかになりました.

本研究では,これらの知見を活かして提案及び実装した,錯視を考慮した色選択インタフェースの検証を行いました.

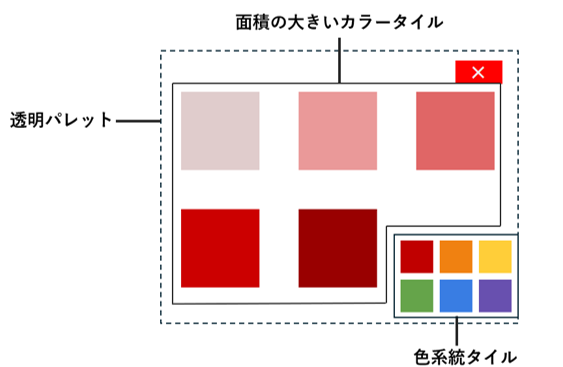

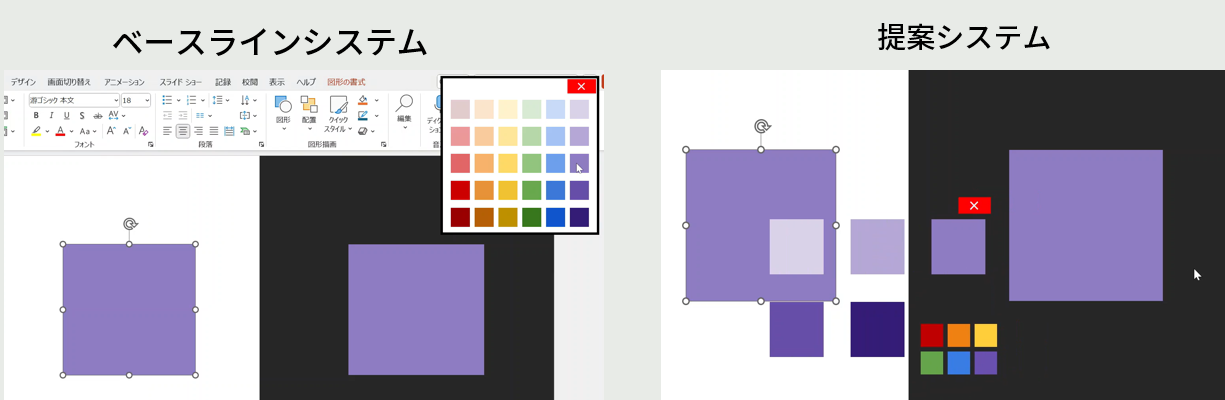

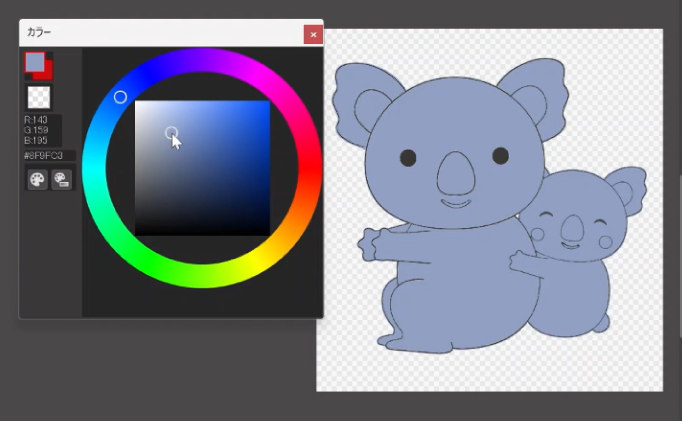

錯視を考慮した色選択インタフェースとして提案したものがこちらです.

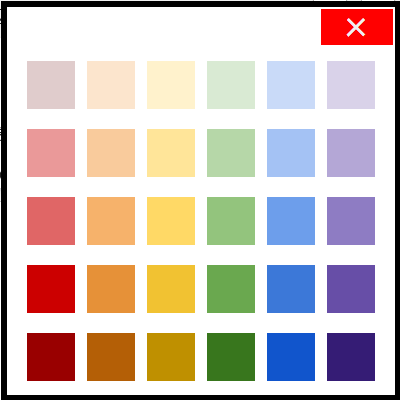

大きな特徴は2つあり,まず,パレットの背景が透明である点です.これは,カラータイルの周辺の色によりカラータイルの見た目の印象が変化しないようにするためです.そして,色の表示面積が大きいという点です.これは,一度に表示する色系統を制限することで実現させています.

また,パレットを移動できるため,キャンバス上に色を直接かざして確認することが可能となっています.

これらの機能を備えたパレットをPowerPoint上で実装しました.

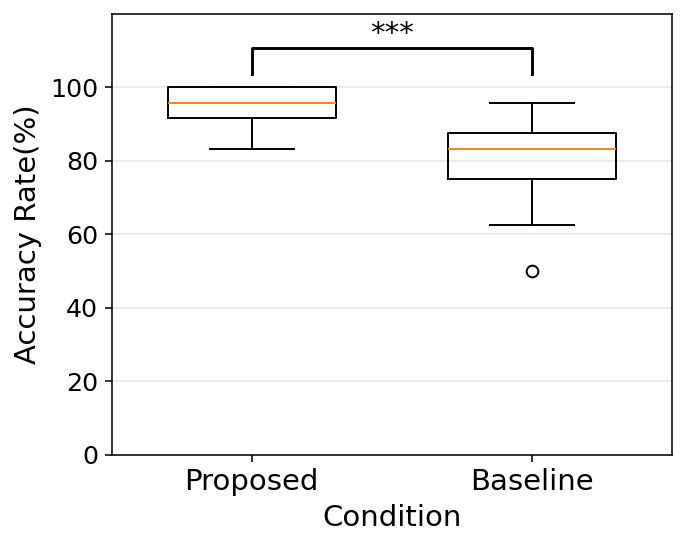

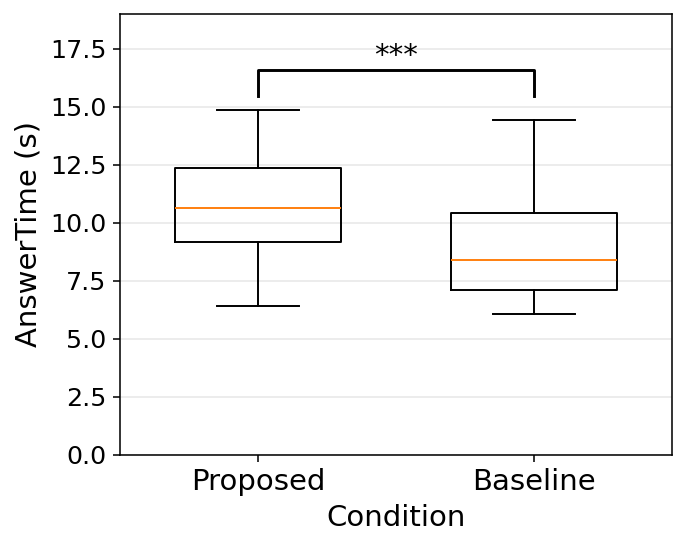

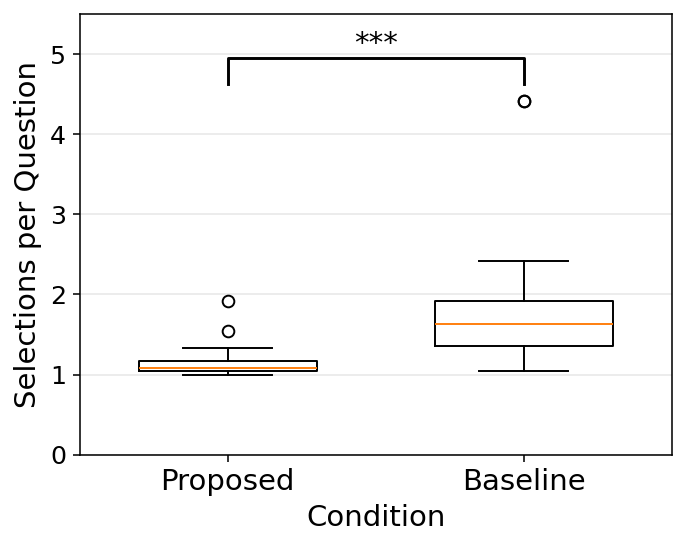

この手法の有効性を検証するために,色合わせタスクを実施しました.提案したパレットと,ベースライン手法であるPowerPoint内のパレットを模したシステムについて,正答率,色の選択回数,解答時間を比較しました.

結果について,正答率,選択回数ともに提案手法が優れる結果となりました.

選択回数(多いほど色を決めるまでに迷った回数が多いということになります)

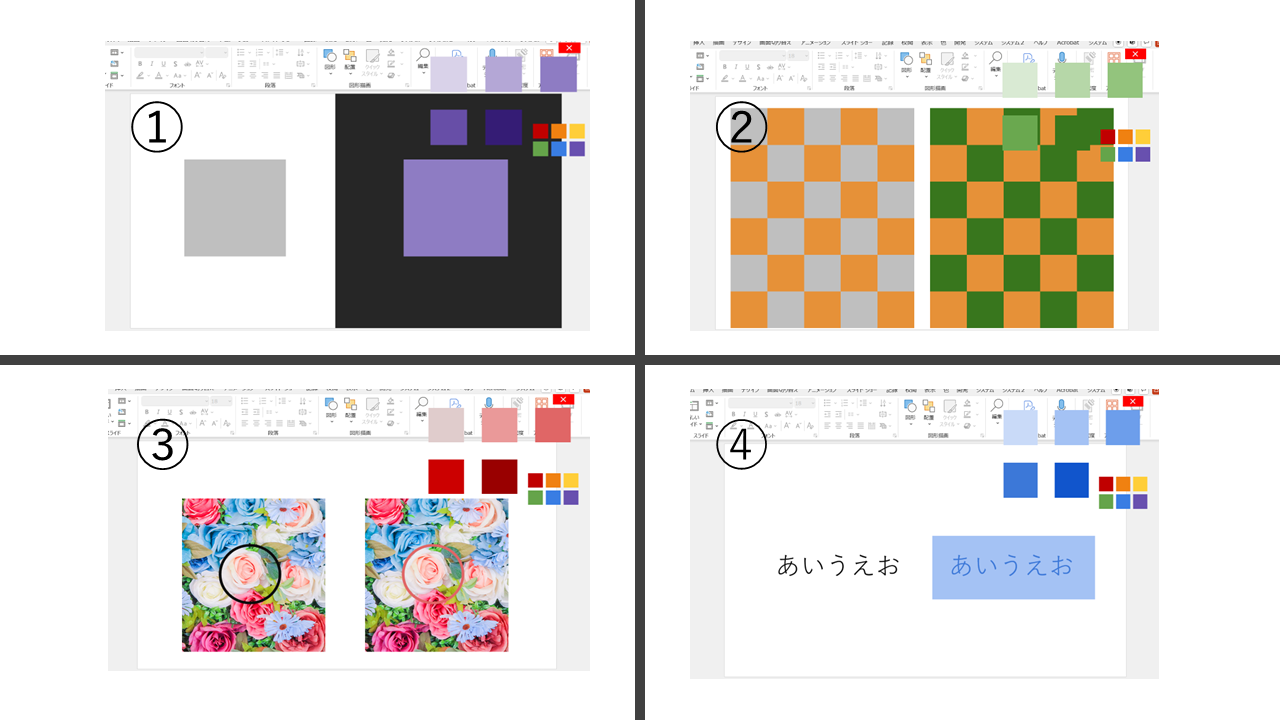

手法間での実際のタスクにおける見え方を比較したものが以下の画像です.ベースライン手法では黒い背景上にある色と同じ色を白いパレット上で選ばなければならないのに対して,提案手法上ではカラータイルの色を背景とかざしながら確認することが出来ます.この見えやすさの差異が正答率と選択回数の差として表れたと考えられます.

一方で,解答時間は提案手法の方が長くなりました.これは,パレットをかざす操作の慣れなさや操作性といった,提案手法への習熟度の低さが表れたと考えられます.

今後は,色配置の改善や,デザイン制作において色を選ぶ状況での有用性を検証できればと思います.

発表スライドと論文情報

発表スライド

感想

今回は高知で発表させていただきました.駅の近くにある高知城およびその周辺は,もちろん歴史的スポットではあるのですが,昔と今の隔たりは無く,当時の城下町としての空気感を維持したまま現在に繋がっている感覚が強かったです.ゆったり走る路面電車と町の市場という現代的すぎないながらも活気のある風景があるからかなと思います.

学会では,飛行機の都合により短い時間での参加となってしまいましたが,無事発表を終えることができました.また,今回は単騎での学会参加だったため,交流のある関西大の方々をはじめ皆さんに色々気にかけていただきました.ありがとうございます!

最後になりますが,ご指導いただいた中村先生,議論や実験にご協力してくださった研究室の皆様に感謝を申し上げます.ありがとうございました.