はじめに

こんにちは。M2の植木里帆です。

さて、沖縄県那覇市の沖縄産業支援センターで1月15日、16日に開催された第206回HCI研究会にて発表してきましたので、その報告をさせていただきます!

こちらはHCGシンポジウム2022やHCS研究会(2023年9月)で発表した研究の続きとなっております。ご興味がありましたらそちらもあわせてご参考にしてください。

研究概要

研究背景

みなさんは中高生の頃、よく計算ミスをしませんでしたか??

私は地元の学習塾で塾講師として中学生に数学を教えてもう6年目になります。

そこではもったいない計算ミスを非常に多く見かけます。

しかし中学生レベルの基礎計算(ここでは正負の数や文字式の計算)はその後の数学学習の基盤となるため、計算ミスをしないようにすることは重要です。

ここで、数式は数字だけでなく数学記号や文字を含み、長くなればなるほど複雑化してしまいます。このような複雑な数式を解くためには、数式の「構造感覚」を掴むことが重要であると明らかになっています。そこで我々は「数式の構造理解を支援すれば、正確で素早い計算が可能になるのではないか」と考えました。では、どのように数式の構造感覚を支援しましょうか?

さてプログラミングをする際、コードが見やすいように色付けがされる拡張機能があります。

これを”シンタックスハイライト”といい、プログラムを書く人には欠かせない機能です。

このシンタックスハイライトから着想を得て、数式にもハイライトすると構造理解の支援になるのではないか?と考えました。

ただ数式にハイライトをすると言っても、なにを対象にハイライトするのか、どんなハイライトの仕方が良いのかさまざま考える必要があります。そのため、数式に最適なハイライト法の調査をすることとしました。

実験

これまでの実験では「6種類のハイライト条件を用いた6条件比較実験」や「2種類のハイライト条件で人文系大学生を対象に行った文系実験」を行いました。6条件比較実験の結果、正負の数・文字式の計算ともにかっこに色付けをする手法の正答率が高く、数式の構造理解を促す可能性が考えられました。また、複数種類のハイライト条件を同時提示することや2色以上の使用は注意すべき箇所が多くなってしまい、ハイライトがかえって混乱を招いた可能性がありました。続いて、文系実験の結果、あまり考えずにハイライトに頼った正誤の判定をする可能性がありましたが、十分に休憩を取らずに後半に疲れが出てしまったことが考えられました。また、問題別に正答率や解答時間の差をまとめたところ、ハイライトの色や間違えのある箇所によって違いが見られました。

しかしこれらの実験は、色を問題ごとに変化させたことがノイズとなってしまったことや学習機会の多い学生を対象としていたことにより、どういった要因が正答率や解答時間に影響するのか明らかにできていませんでした。

そこで、問題を分配法則を利用して解く問題に限定し、ハイライト色統一の実験をYahoo!クラウドソーシングサービス上で行うこととしました。

実験はすでに最後まで計算された計算式の正誤を解答する正誤判定実験を行いました。

実験システムの画面

出題問題は構造理解を要する分配法則を利用して解く問題を10問選定しました。

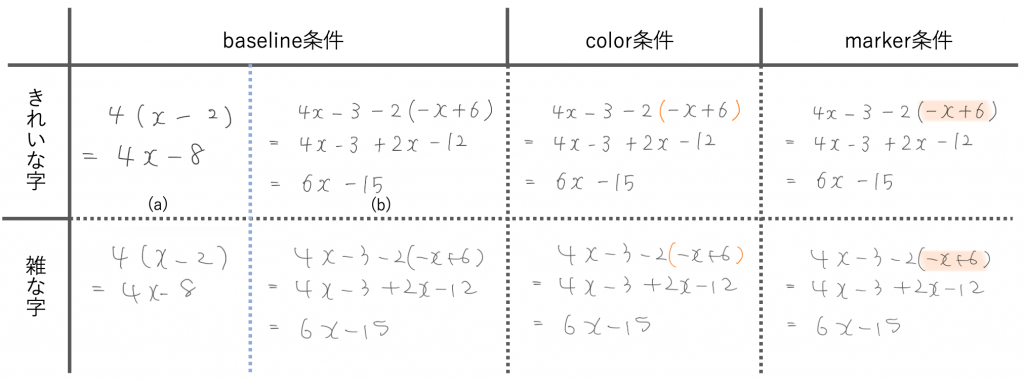

また、分配法則では主にかっこのまとまりを意識することが重要であるため、条件は以下のようにかっこを目立たせる条件を選定しました。

条件

上図の左から、何もハイライトされていないbaseline条件、かっこに色がついたcolor条件、かっこ内にマーカーが引かれたmarker条件となっています。また、提示される計算式は私が実験用に手書きしたものになりますが、前回の実験で雑な字ではどうなるかという話があがりました。確かに、実際の計算場面では早く頭の中に浮かんだ計算を書き記したい!という思いから速記になり、雑な字になってしまう可能性があります。雑な字はよりいっそう構造が分かりにくくなり、ハイライトが効果的に働く可能性があると考え、「きれいな字」と「雑な字」の2種類の文字形状を用意しました。

正誤判定実験では不正解の問題も提示しますが、前の実験では間違え箇所がバラバラであることがノイズとなってしまいました。そのため、本実験では分配法則を行うときに誤りがちな符号ミス(符号を変え忘れる)と分配忘れ(かっこ内の遠い項に掛け算し忘れる)に絞って調査を行いました。

結果・考察

提示された問題10問中、平均点から2SD以下に該当する7点以下の人はそもそも解き方をわかっていない可能性があるため、データを除外し、分析を行いました。そのため、分析対象になったのはbaseline群283名、color群270名、marker群265名でした。

まず、全問正解者の割合と平均解答時間の結果です。

画像どーん

この表より、marker条件の全問正解者の割合が最も多く、解答時間も短かいことがわかります。このことから、かっこ内にマーカーを引くと数式の構造が理解しやすくなる可能性が考えられます。

括弧の色を変えるよりマーカーの方が結果がいいのはなぜかということに関して、文字色変えよりも背景色変えの方が目立つ[大久保ら,2015]ことが明らかになっています。そのためcolor条件よりもmarker条件の方が目立ったからではないかと考えています。

続いて、文字タイプ別の不正解率の結果です。

画像どーん

分散分析を行ったところ、有意差は見られませんでした。しかし、雑な字ではmarker条件の不正解率がbaseline条件に比べて約2%低いという結果となりました。このことから、「文字が雑なほど構造理解が難しく、ハイライトが効果的に働くのではないか」という我々の考えを支持する可能性が考えられました。

しかし著者の所属する研究室内では「もっと雑な字の人いますよ!」という声が上がり、より雑な字を用いたら正答率の差が大きくなる可能性があります。また、人によって字のきれいさは異なるため、ユーザ自身の字でハイライト効果を検証する必要があります。

続いて、計算ミス種類別の不正解率の結果です。

画像どーん

こちらも分散分析の結果、有意差は見られませんでした。

細かく表の値を見ると、符号ミスのある問題の方が不正解率が高く、間違えを発見しにくかったことがわかります。

また、marker条件の符号ミス、分配忘れにおける不正解率はbaseline条件に比べてそれぞれ1.1%、1.3%低いという結果となりました。

過去の実験ではハイライト外に間違えがある問題もあり、その場合はハイライトをすることによってかえって間違えを気付きにくくする可能性がありましたが、本実験のように間違え箇所がハイライト上にあるという条件のもとでは、マーカーをひくハイライト法は間違えを発見しやすい可能性が考えられます。

今後

今後は

- 分配法則以外の数式の構造理解を必要とする問題を用いた実験

- 長く複雑な式の問題

- 同類項をまとめる計算や移行の必要がある方程式

- リアルタイムにハイライトした場合の効果検証

を検討しています。

詳しくは下記のスライドや論文情報をご参照ください。

発表スライド

論文情報

感想

おきなわ〜〜〜〜〜〜うみ〜〜〜〜〜〜〜〜!!!!

初日は古宇利島に行きました!埼玉県民なのでちょーきれいな海にテンション爆あがりうえきでした笑

美味しいドーナツ、かわいいイヤリングに海に浮かぶハートロック全部最高!

かわちいイヤリング

また別日にはハズレなしの絶品沖縄料理に、琉球ガラスづくり体験!!素敵なやちむんにも出会えました〜!

おしゃれな沖縄の陶器やちむん

ノープランのわりに充実した観光ができました♪ずいぶん振り回しちゃったけど、ついてきてくれた同期・後輩ちゃん(くん)ありがとう!

そして、最後の学会発表となったHCI研究会…。感慨深いです。思えば、初めてB3で学会発表をしたのもHCI研究会でした。

緊張でどうにかなりそうだったあの日から、他の方の研究に耳を傾ける余裕ができるようになりました。成長。

また、最後にして(国内学会では)初参戦の懇親会!初対面でしゃべれるか不安もありましたが、アルコール入っちゃえばそんなの関係ねえでした。いろんな方とお話ができて非常に刺激になりました。また参加したい…。でも何が何でも卒業したい…。交流してくださった方はまたどこかで機会がありましたら仲良くしてください♀️

最後になりますが、実験に参加してくださった方々、原稿添削や発表練習に付き合ってくださった研究室同期・後輩、そして中村聡史先生にこの場をお借りして感謝申し上げます。

ありがとうございました!