はじめに

こんにちは。M2の萩原亜依です。

2連続の記事です。

11月4〜7日にインドネシアで開催された The 31st International Conference on Collaboration Technologies and Social Computing(CollabTech 2025)で発表してきたので、ご報告させていただきます。

今回の内容は、B4の頃の論文1本とM1の頃の論文2本をギュッとまとめて英語化したものです。私の歴史ですね。

研究背景

私は学部生の頃、スポーツ新聞部で記者として活動していました。

学生記者はインタビュー以外にも、カメラマンとしての写真撮影や、広報的な業務であるSNSでの速報投稿なども行っていることが多いです。

そのため、試合内容に集中することや、質問作成時に参考にするためのメモを取ることが難しく、曖昧な質問ばかりしてしまうことがあります。

せっかく試合を見に行っているのに、曖昧なことしか聞けないなんてもったいない!ということで、私は「学生スポーツ記者が試合を深掘りする質問を作成するための支援を行う」ことを目的に研究を進めてきました。

試合を深掘りする質問を思いつくためには、まずは試合をちゃんと把握することが大事です。そこで、記者のための試合振り返り手法を提案しました。

提案手法

私が記事執筆やインタビューの際に、最も重要だと思っているのは、記者独自の目線です。

その記者にしか書けない・聞けないことを世に発信することが大事だと思います。

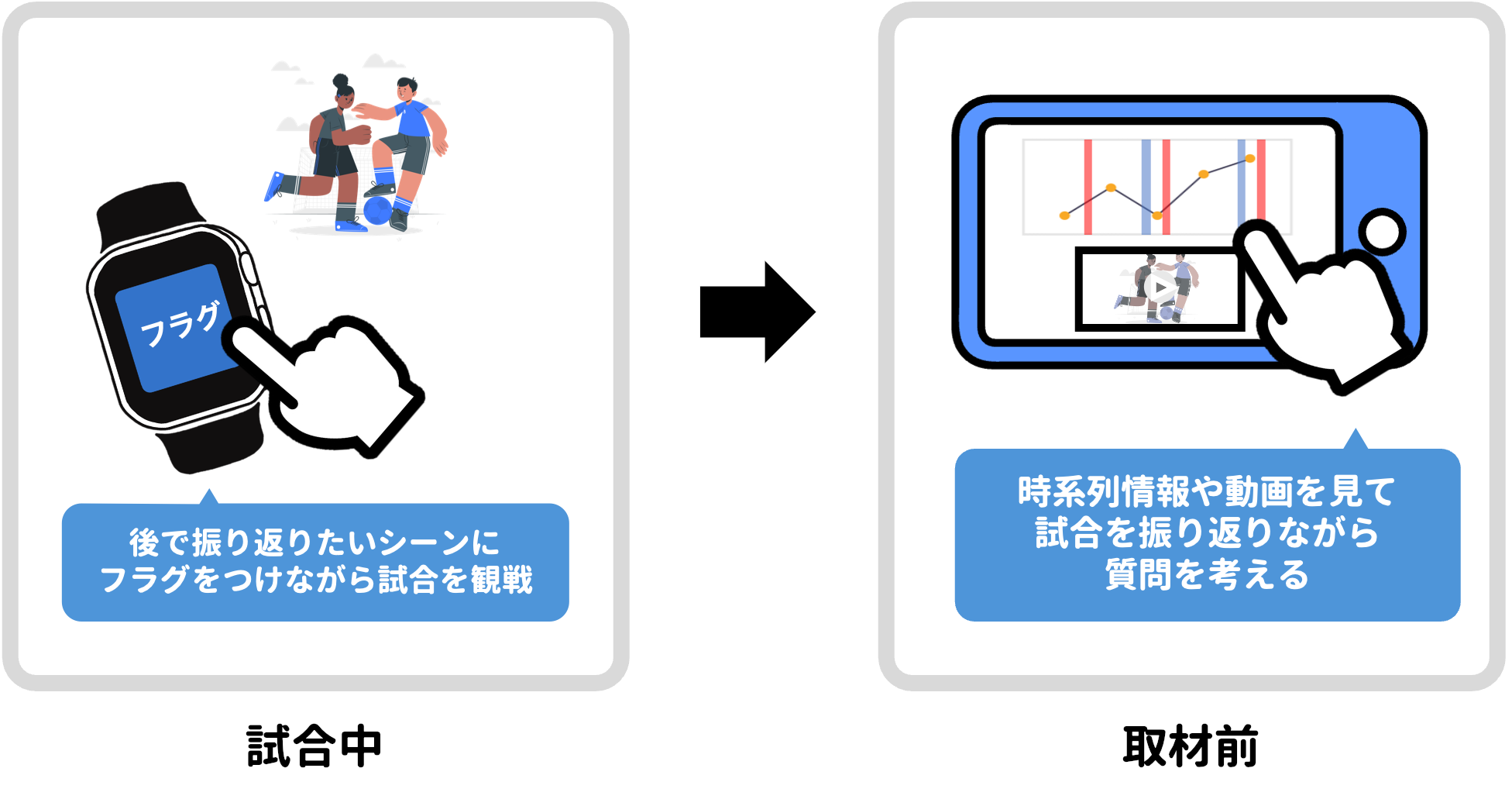

そこで、記者自身が興味を持ったシーンを試合中に記録し、そのタイムスタンプをフラグとして、試合終了後に試合動画やプレーデータを振り返る手法を提案しました。

フラグはスマートウォッチで付与することとし、通常の業務を阻害しないような設計にしました。

ユーザテストと結果概要

本研究では2つのユーザテストを実施しました。

それぞれの概要と結果を簡潔にまとめます。

まず、録画したフェンシングの試合をPC上で観戦し、質問を作成してもらうユーザテストを行いました。

- 概要:PC上でプロトタイプシステムを用いながら質問作成

- 目的:プレーデータやフラグを用いた試合の振り返りが作成される質問内容に与える影響の調査

- 結果:選手の立ち位置や攻撃方法について言及する質問が増加

このことから、提案手法が試合を深掘りする質問作成に役立つ可能性が示唆されました。

次に、実際の取材現場においてフラグを付与してもらうユーザテストを行いました。

- 概要:実装したApple Watch向けのフラグ付与アプリを用いて、試合中にフラグ付与

- 目的:実際の業務を行いながらでもフラグ付与が可能であるかを調査

- 結果:問題なくフラグ付与が可能であることが明らかになった。また、点差が小さい場面で多くフラグを付与することが明らかになった。

このことから、実環境において提案手法が実現可能であることが示唆されました。

最近はこれらの研究をベースにして、実際のインタビューでのシステムの有用性の検証を行っており、12月のHCGで発表予定です。また発表報告記事でお話しできるのを楽しみにしています。

発表スライドと論文情報

感想

今回は初めてのインドネシア、2回目の英語発表でした。

ジャカルタは思ったよりも都会で、ご飯もとてもおいしかったです。だいぶ辛かったですが️️

上の写真は、最終日にジャカルタのお高めインドネシア料理屋さんでお昼を食べたときの写真です。本物のココナッツが容器になっていて、ココナッツの実の部分?を削ることでカレーがマイルドになるという代物でした。美味しかったです。

学会のプログラムに組み込まれていたツアーでは、Taman Mini Indonesia Indahというところに行って、インドネシアの多様な文化を学ぶことができました。日本にもああいう施設があったらいいなと思うほど、とてもいい施設でした。サムネはツアーの時の写真です。みんなで青い帽子をかぶって探検しました

学会の会場はインドネシア大学だったのですが、すごく自然豊かでネコがたくさんいて、田舎出身の私はとても癒されました。

肝心の発表は、自分の準備不足やアクシデントもあり、M2にして史上最悪と言っていいほどのクオリティになってしまいましたが、発表後に貴重なご意見もいただけて、いい経験になりました。

一緒に行った福井・飯田そして小林先生率いる小林研の皆様には、旅中大変お世話になりました。楽しかったです!

そして最後にはなりますが、CollabTech 2025の関係者の皆様、中村先生、発表練習を聞いてくれた研究室のみんなにも感謝です。

多分あと1回学会発表したら終わりかな。寂しいところではありますが、有終の美を飾れるよう日々精進いたします。

萩原亜依