はじめに

こんにちは。中村研究室M2の小林です。

2025年9月10日~12日に開催されたKES2025にて発表を行いましたのでその報告をさせていただきます。

今回発表した内容はHCGシンポジウム2022で発表した内容を再整理して英語化したものになりますので、よろしければそちらもご覧ください。

研究概要

デジタル教育が普及し始めており、タブレット型デバイスが全国の学校で導入されています。しかし、問題解答や図の作成など、教育上重要な役割を担う手書きに関するデジタル環境はまだ十分に整備されていません。例えば、タブレットが配布されているにも関わらずペンが配布されていなかったり、配布されていたとしてもコストの都合上安価なペンであったりする場合があります。

ここで、安価なペンと高価なペンの違いのひとつに筆圧検知機能の有無があげられます。

筆圧は、強弱をコントロールすることで濃淡や太さを表現できることが特徴です。鉛筆やシャープペンシルを用いて字を書く際に、力を入れると濃く太い字が、反対に力を入れないと薄く細い字になりますが、この特性は問題を解く際にも活用されています。図形問題の作図において、図形そのものを濃く書き、補助線は薄くメモ代わりに書くという使い分けをする方は多いのではないかと思います。

このように、手書きでは書く内容に合わせて筆圧を調節しています。そのため、タブレットを用いた手書きでも筆圧の変化が反映されなければ、字の練習や計算問題の解答、絵の練習といったように学習の様々な場面において悪影響が現れるのではないかと考えられます。

そこで本研究では、計算問題に着目し、デジタル手書きにおける筆圧の濃淡表現の有無が算数の問題に及ぼす影響を調査しました。

実験では、大学生・大学院生を、筆圧による濃淡表現が反映される条件(以下、筆圧あり条件)と反映されない条件(以下、筆圧なし条件)に分け、タブレットとペンを用いて四則演算の筆算問題を解いてもらいました。

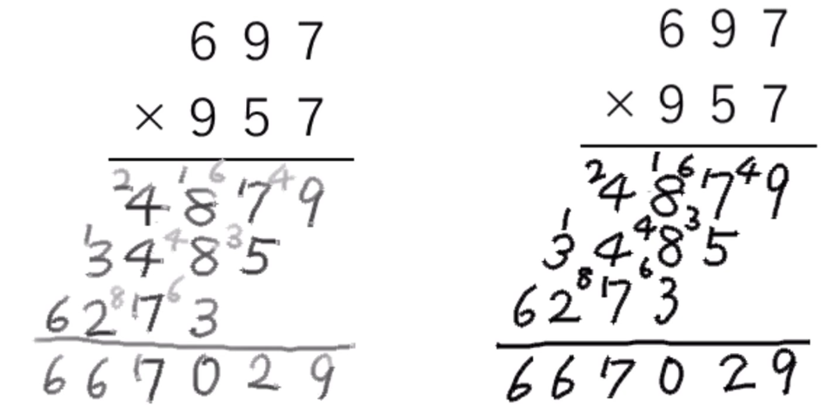

こちらが各条件で問題を解いた際の画像です。

筆圧なし条件では、ペンの色の濃さが一定になっていることが分かるかと思います。

この濃淡表現の違いが問題の解答にどのような違いをもたらすかを分析しました。

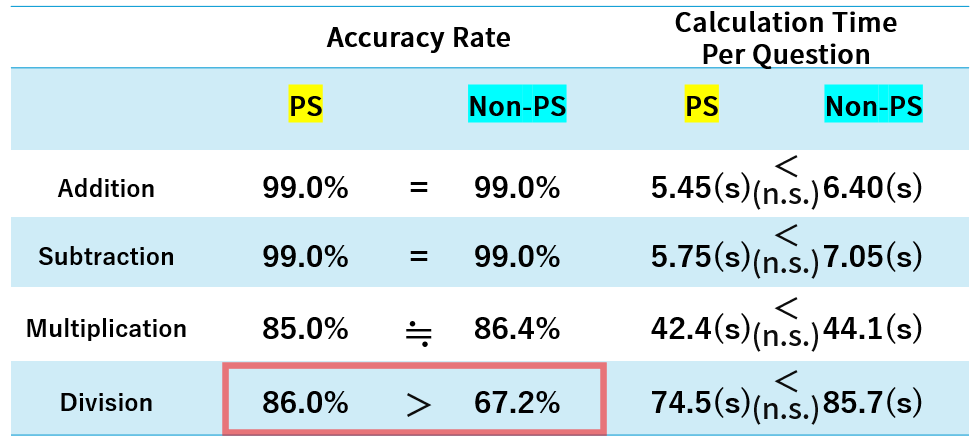

その結果、割り算の正答率において、筆圧あり条件と筆圧なし条件の差が示されました。

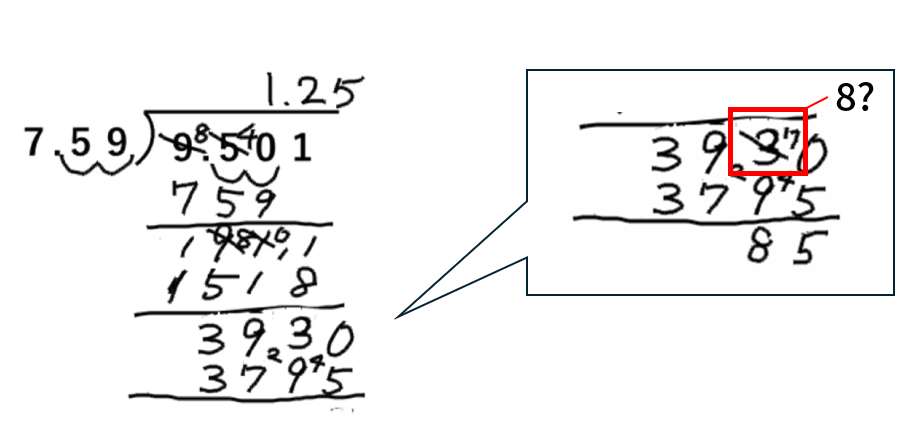

具体的に解答を見てみると、筆圧なし条件では繰り下がり線と数字の区別がつきにくく、見間違いによる誤答が発生していました。

本来、3の繰り下がり後は2と書くのが正しい答えですが、この解答では7と書いています。これは、3に書いた繰り下がり線が8に見えてしまい、7に繰り下げてしまったからだと考えられます。このような視認性の悪さが問題解答において悪い影響を及ぼしています。

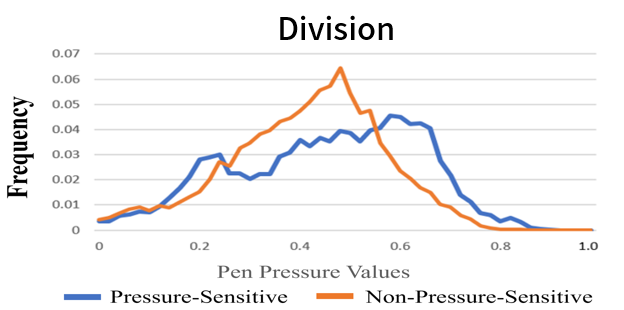

また、割り算における各条件の筆圧分布を分析したところ、筆圧あり条件では筆圧が広く分布しているのに対して、筆圧なし条件では比較的狭い箇所に分布していることが分かりました。この結果より、筆圧が文字に反映されないと筆圧を使い分けようとしなくなるという行動の傾向が示されました。

以上をふまえ、デジタルぺンの筆圧による濃淡表現が計算の正確性を高める点で重要である可能性が示されました。

発表スライドと論文情報

発表スライド

感想

日本での開催でしたが、初めての国際学会発表でした。学会の空気感が予想できず、身体が一回り細くなった気分で会場に飛び込みましたが、自分の発表するセッションはアットホームな雰囲気でとても発表しやすかったです。このような空気感を作ってくださった座長の山西先生や同室に居合わせた皆様に感謝いたします。

また、学会の合間を縫って万博にも足を運ぶことが出来ました。私も例に漏れず、来場者全員が体験する大人気パビリオンである猛暑を堪能し、日差しで白飛びした会場の中を溶けそうな目で彷徨う集団の一員となっていました。そんな中ではあったものの、各国の趣向を凝らした展示を見ることが出来たのは心に広がりをもたらす思い出となりました。

最後になりますが、ご指導いただいた中村先生、発表練習を聞いてくださった研究室の皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。